3月20日,中(zhong)國(guo)儀(yi)器(qi)儀(yi)表學會(hui)組織(zhi)的“全時態電力碳排放計量及互動減碳關鍵技術”項目(mu)科(ke)技成果鑒定會在(zai)北京(jing)隆重(zhong)召開(kai)。該項(xiang)目從電力碳排放計量方法、設備(bei)、系統和(he)互動減碳應用等方面開展技術(shu)攻關達六(liu)年之久。鑒定委員會由來(lai)自(zi)清華(hua)大學、北京航空航天大學、建筑(zhu)材料科(ke)學研究(jiu)院、河(he)南(nan)省計(ji)量科(ke)學研究(jiu)院、云南(nan)電(dian)網(wang)電(dian)力(li)科(ke)學研究(jiu)院、國(guo)網(wang)山東省電(dian)力(li)公司(si)、航天科(ke)工集團的(de)七名專家(jia)組成(cheng)。該科(ke)技成(cheng)果的(de��������)完(wan)成(cheng)單位(wei)包括廣東電(dian)網(wang)有限責(ze)任公司(si)計(ji)量中心(xin)、中國(guo)計(ji)量科(ke)學研究(jiu)院、威勝集團有限公司(si)等(deng)多家(jia)單位(wei)。

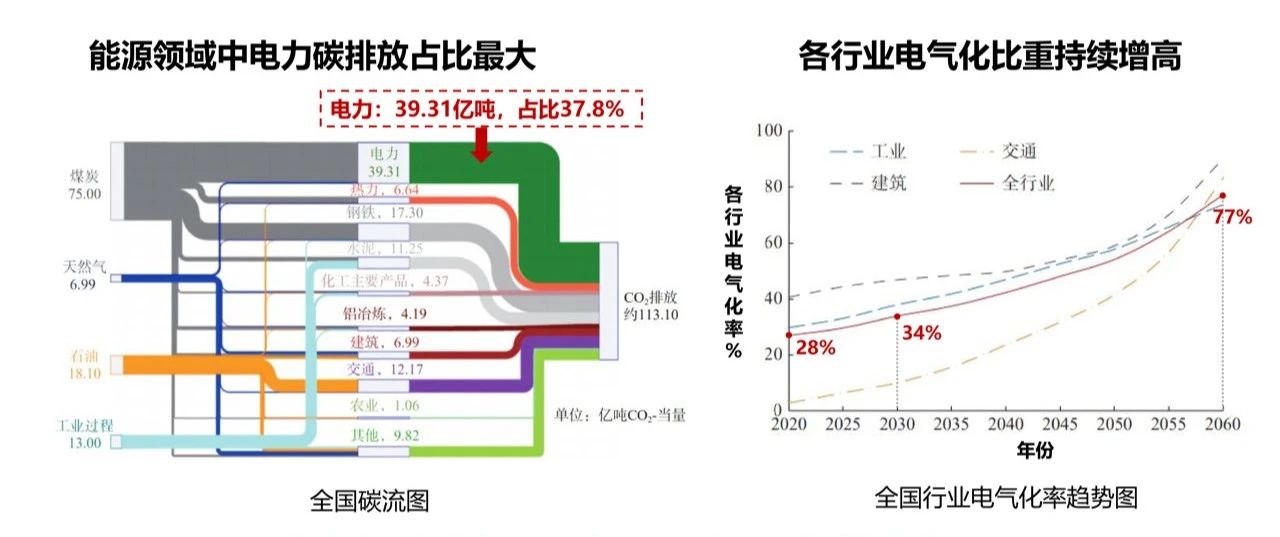

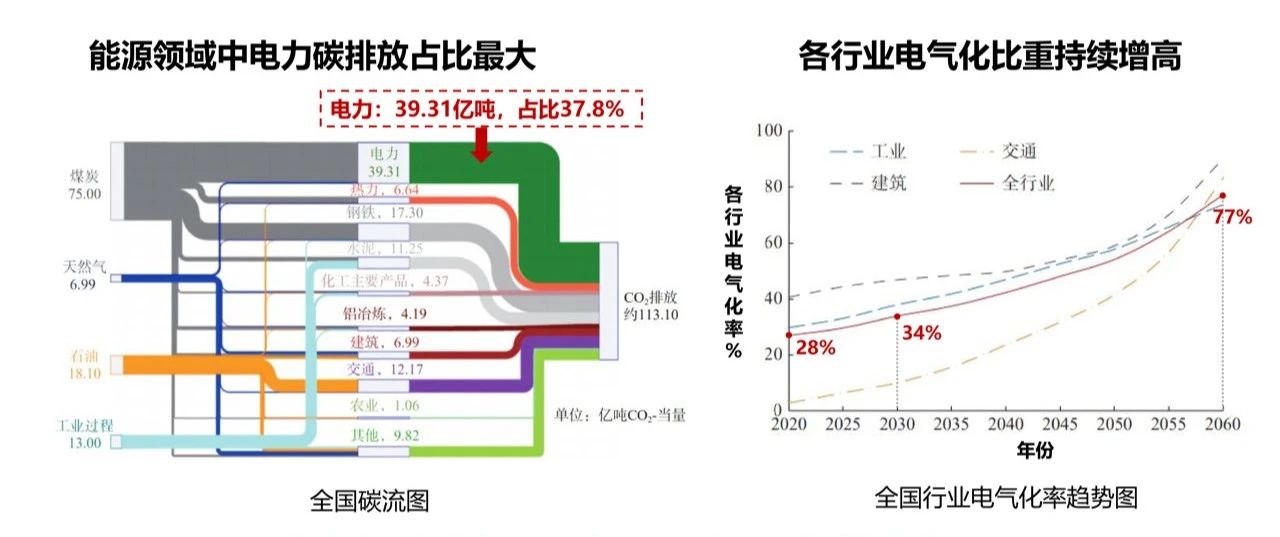

要健全“雙碳”標準,構建統一規范的碳排放統計核算體系,推動能源“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。要充分發揮市場機制作用,完善碳定價機制,加強碳排放權交易、用能權交易、電力交易銜接協調。

——習(xi)近平總書記強調

電力(li)行業是(shi)實現國家“雙碳”目標(biao)的主力(li)軍,建立電(dian)碳(tan)計量技術體系,完善電(dian)碳(tan)市場協同機制,是(shi)掌(zhang)握電(dian)力(li)行業碳(tan)排放(fang)現狀與(yu)趨勢、挖(wa)掘電(dian)力(li)碳(tan)減排潛力(li)、引(yin)導電(dian)力(li)用戶減碳(t����an)、促進電(dian)力(li)經濟低碳(tan)轉(zhuan)型(xing)的前提(ti)和(he)基礎。

“全時態電力(li)碳排(pai)放計量及互動減(jian)碳關鍵技術”建立了電網動態電力碳排放因子全時態計算模型,提出了面向典型高耗能用戶儲能型和溫控型負荷設備的減碳潛力評估方法,構建了以動態電碳因子作為引導信號的源網荷合作共贏互動減碳機制,參照T/CIMA 0079.1-2023標準研制了電碳融合計量表(以下簡稱“電碳表”)、智能網關等支持雙向互動的低碳用電終端成套設備。其中電碳表已在廣東首發掛網運行,取得了顯著的經濟效益和社會效益。

面(mian)(mian)對(dui)現有電碳核算方法無法實(shi)時(shi)、準確、全面(mian)(mian)地反(fan)映(ying)電力消費側碳排放情(qing)況,項目組研發(fa)的電碳表能夠根據(ju)實(shi)際電力系統計量數據(ju),動態更新電碳因子(平(ping)均每度(du)電蘊含的�����間接碳排放)的準確數值,在為用(yong)戶提供“用(yong)電賬單(dan)”的同時(shi)提供用(yong)電對(dui)應的“碳賬單(dan)”。彌補了國內電能表細分市場空白,對(dui)能源物聯網建設與數字電網發(fa)展具(�����ju)有重要意(yi)義。

????????????????????????????????????????會(hui)上,項目組就(jiu)電碳(tan)表(biao)的研發背景(jing)、研發過程、技(ji)術創新(xin)點(dian)及市(shi)場應(ying)用前景(jing)等做了(le)詳盡匯(hui)報。鑒定委員會(hui)的專家逐一聽取匯(hui)報,審(shen)查(cha)了(le)技(ji)術總結(jie)、試驗報告、工藝文件等鑒定資料,查(cha)看了(le)相(xiang)關(guan)產品,重點(dian)就(jiu)技(ji)術創新(xin)點(dian)和(he)市(shi)場應(ying)用情況進行了(le)深度質(zhi)詢和��������(he)討論。

經過深入細致的評估鑒定,鑒定委員會認為該產品技術為電力用戶提供設備級電碳賬單、減碳方案及監測控制手段,提升了節能降碳的靈活性和主動性,包含電碳表在內的項目科技成果在電力碳排放計量技術方面達到國際領先水平,同意通過鑒定。

牢記習總書記蒞臨威勝考察時留下“加強研發、不斷創新”的(de)殷殷囑托,企業將圍繞新型電力系統建設持續開拓創新,加大研發投入,吸納培養優秀人才,加快發展形成新質生產力,增強發展新動能。將企業科技創新方向與國家“雙碳”戰略目標發展同頻共振,持續深化綠色低碳和全球化發展之路,讓企業形成清潔低碳、安全高效、節能環保的產業結構和產品體系,努力為國家社會經濟的健康、綠色、可持續發展作出貢獻,共同參與和推進“雙�������碳”目標實現。